Лабораторная работа 5

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ РЕЗИНЫ

(Галыгин В.Е.)

Цель работы: изучить основные методы механических испытаний резины, ознакомиться с применяемым лабораторным оборудованием, экспериментально провести определение свойств вулканизованных образцов резины.

Оборудование: упругомер, разрывная машина, твердомер ТМ-2.

Предварительная подготовка

1 Изучить основные механические свойства резин, устройство и принцип действия испытательных приборов и машин [5, с. 6 - 44] .

2 Ознакомиться с технологией изготовления образцов для испытания.

3 Изучить методики проведения механических испытаний резин (эластичность, предел прочности при разрыве, относительное удлинение при растяжении и разрыве, твердость) [12, 13, 14, 15] .

Порядок проведения работы

1 Ознакомиться с инструкцией по охране труда и технике безопасности при работе на разрывной машине.

2 Изготовить образцы для механических испытаний резин.

3 Подготовить лабораторные приборы и оборудование к работе.

4 Определить эластичность, относительное удлинение при растяжении и разрыве.

5 Определить твердость резиновых образцов.

Методические указания

Механическое испытание резин – определение механических свойств образцов резин, проводимое унифицированными методами. С помощью механического испытания осуществляют контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий резинового производства.

Основные требования к методам и приборам для механических испытаний резин (ГОСТ 269-66) обусловлены спецификой механических свойств этих материалов. Такими специфическими свойствами являются: большие деформации при сравнительно низких напряжениях; существенная зависимость между напряжением и деформацией от предыстории деформации, времени нагружения и температуры испытания; чувствительность к воздействию различных немеханических факторов, таких как свет, тепло, озон, кислород и др. агрессивных сред.

На практике используют статические и динамические методы механических испытаний резин. К первым относятся испытания, проводимые либо при постоянных нагрузках или деформациях, либо при относительно небольших скоростях нагружения; к динамическим - испытания при ударных или циклических (гармонических или импульсных) нагрузках. Как в статических, так и в динамических испытаниях определяют либо взаимосвязь между напряжением и деформацией (деформационные свойства, называемые упруго-релаксационными при статических испытаниях, проводимых в неравновесных условиях нагружения, и упруго-гистересис-ными – при динамических испытаниях), либо характеристики сопротивления механическому разрушению (усталостно-прочностные свойства – прочность, долговечность, выносливость).

Определение эластичности резин

Определение эластичности резин производится с помощью прибора упругомера (рис. 5.1). Основой прибора является массивная металлическая станина 1, обеспечивающая его устойчивость. На станине крепится кронштейн 2, к которому подвешен маятник 8 с грузом 9 и бойком 10 полусферической формы. Для фиксации маятника в поднятом положении служит защелка 6. На бойковой стороне станины имеется ровная вертикальная металлическая площадка 12. На ней с помощью плоских пружин 11 удерживается образец. На оси маятника имеется пружинный захват 4, увлекающий стрелку 3 в момент отскока маятника. Стрелка посажена на ось с небольшим трением, поэтому она остается неподвижной в положении, соответствующем наивысшему положению маятника после отскока.

Возврат стрелки в исходное положение осуществляется механизмом с рукояткой 5. Исходное положение стрелки определяется ограничителем. Отсчет величины отскока маятника производится по дуговой шкале 7, градуированной в значениях эластичности (Э).

Определение показателя эластичности осуществляется на образцах в виде цилиндрических дисков или параллелепипедов с квадратным основанием, диаметр или сторона которых должна быть не менее 40 мм, а толщина – (6 ± 0,25) мм. Применение образцов такой толщины позволяет избежать влияния на значения показателей твердой подложки. Не допускается применение образцов с неровной или загрязненной поверхностью, а также с посторонними включениями. Вылежка образцов после вулканизации составляет не менее шести часов. Испытуемый образец плотно прикладывают к площадке и закрепляют по краям пружинами. Маятник поднимают в исходное положение и фиксируют защелкой. Затем освобождают маятник. Вследствие эластичности резин при ударе об образец маятникотскакивает на некоторую высоту. Его ловят рукой после каждого удара, не допуская повторного падения на образец и серии затухающих колебаний. По образцу без изменения его положения производят четыре удара, поднимая маятник в исходное положение после каждого удара. Таким образом, происходит стабилизация образца вследствие присущего резине эффекта размягчения, что позволяет получить воспроизводимые результаты. За показатель эластичности в данной точке принимают показания шкалы прибора после четвертого удара маятника по образцу.

Испытывают описанным способом от каждой пробы один образец, в трех точках изменяя его положение. Расстояние между испытуемыми точками и до краев образца должно быть не менее 10 мм. Испытания проводят при комнатной температуре. За показатель эластичности принимают среднее арифметическое результатов не менее трех замеров на одном образце. Допустимое отклонение от среднего составляет ± 5 %.

Энергия, затраченная на деформирование образца при ударе бойком при падении с высоты h,

W = mgh (5.1)

Энергия, отбрасывающая маятник на высоту h1,

W1 = mgh1 (5.2)

Эта, так называемая, возвращенная энергия пропорциональна эластичности резины.

Из отношения энергий вычисляется эластичность по отскоку Э (%)

![]() (5.3)

(5.3)

Определение относительного удлинения при растяжении и разрыве

Как правило, все резины подвергаются испытанию на растяжение, доводимое до разрыва образца. Это испытание позволяет достаточно полно оценивать свойства резины и служит основным видом контроля качества резины, правильности смешения, соблюдения режима вулканизации.

Испытание резин на растяжение и разрыв осуществляется на разрывной машине с маятниковым силоизмерителем. В настоящее время машины такого типа - самые распространенные и являются универсальным видом оборудования для подобных испытаний.

Для вырубания образцов из резиновых пластин применяются шанцевые ножи. Вырубание образцов производят на прессе с рычажным приводом.

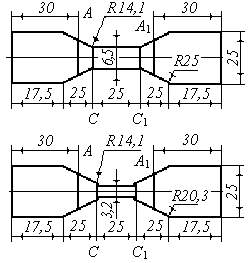

Образцы вырубают из пластин толщиной (2 ± 0,3) или (1 ± 0,2) мм. Образцы представляют собой двухсторонние лопатки (рис. 5.2).

Такая форма обеспечивает надежное закрепление образца в зажимах разрывной машины и его разрушение на рабочем участке С - С1 в зоне однородной деформации.

Перед испытанием необходимо осмотреть образцы и промаркировать их. Метки рабочего участка С - С1 и наружные метки А - А1 наносят контрастной специальной краской, не вызывающей изменения свойств резин.

Длина рабочего участка стандартной лопатки 25 мм, длина участка А - А1 равна 50 мм. Поверхность образцов должна быть гладкой и не иметь повреждений.

Толщину образцов замеряют контактным микрометром не менее чем в трех местах рабочего участка. Расчетной величиной является среднее арифметическое из результатов всех замеров. При проведении испытаний, связанных с разрушением образца, за расчетное значение принимают минимальный результат. Точность измерения толщины образцов устанавливается соответствующими стандартами на методы испытаний. Толщина рабочего участка образца может колебаться в пределах 0,1 мм. Параллельно испытуемые образцы могут отличаться по толщине не более чем на 25 % от минимального значения. Ширина рабочего участка образца-лопатки соответствует ширине вырубного ножа и может быть равной (6,5 ± 0,3) или (3,2 ± 0,3) мм при одинаковых остальных размерах.

Перед испытанием проверяют исправность разрывной машины, скорость движения нижнего зажима, точность установки стрелок на нуль. Образец закрепляют в зажимах строго по меткам А - А1 так, чтобы большая ось образца совпадала с направлением растяжения. Приводят в действие механизм растяжения, фиксируя нагрузки, соответствующие заданному удлинению 100, 200, 300 % и т.д. После разрыва образца записывают значение нагрузки, соответствующее положению неподвижной стрелки, и значение удлинения по шкале удлинений. При фиксировании значений любых показателей глаза должны находиться на одном уровне с делением шкалы. При разрыве вне рабочего участка результаты испытаний не учитываются.

Через одну минуту после разрыва замеряется с точностью до 0,5 мм длина рабочего участка сложенного образца. Число испытуемых образцов от каждой пробы должно быть не менее пяти.

Пользуясь расчетными формулами, вычисляют значения следующих показателей:

1 Предел прочности при разрыве

![]() (5.4)

(5.4)

и условные напряжения при заданном удлинении

![]() , (5.5)

, (5.5)

где Pz и Pe - нагрузки, соответствующие удлинению в момент разрыва и заданному удлинению; S0 - первоначальное сечение образца:

S0 = b0h0, (5.6)

где b0, h0 - первоначальные ширина и толщина образца.

2 Относительное удлинение при разрыве

![]() , (5.7)

, (5.7)

где lz - длина рабочего участка образца в момент разрыва; l0 - первоначальная длина рабочего участка.

3 Относительное остаточное удлинение

![]() , (5.8)

, (5.8)

где l1 - длина рабочего участка образца после "отдыха" в течение одной минуты.

4 Истинные напряжения при заданном удлинении

![]() (5.9)

(5.9)

и разрыве

![]() (5.10)

(5.10)

Исходные данные, результаты замеров и расчетов заносятся в табл. 5.1. Средние значения определяют только для конечных результатов. При этом учитывают образцы, предел прочности которых отклоняется от среднего значения не более чем на 10 %. По данным испытания (средним значениям) вычерчивают кривую растяжения в координатах напряжение-удлинение.

Твердость образцов вулканизованной резины, т.е. способность этих образцов сопротивляться проникновению в них постороннего твердого тела, вдавливаемого под нагрузкой, является важным показателем качества смешения, однородности смеси и степени вулканизации.

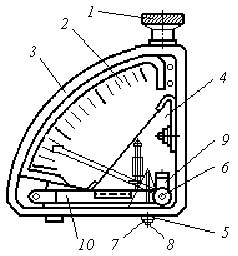

Определение твердости резин производят с помощью твердомера ТМ-2 (рис. 5.3).

Он смонтирован в хромированном корпусе 3. Для удобства пользования сверху имеется головка 1, на нижней внешней стороне корпуса находится металлическая пластинка 5 и шайба 7 одинаковой толщины. Рабочим органом является игла 8, проходящая сквозь пластинку и находящаяся под давлением плоской тарированной пружины 4. Игла жестко связана с зубчатой рейкой 10, находящейся в зацеплении с шестерней 9. На одной оси с шестерней закреплена стрелка 6. Для замера твердости имеется шкала 2, градуированная в условных единицах 0 - 100. Для замера твердости прибор устанавливают на образец до соприкосновения с ним пластины и шайбы. В зависимости от твердости игла выталкивается давлением резины на определенную глубину прибора. При этом перемещается зубчатая рейка, вращается шестерня и стрелка смещается на определенное число делений. Перед началом работы правильность показания прибора проверяется путем использования вместо образца контрольной пластинки с гнездами. При этом значение твердости, фиксируемое по шкале, должно соответствовать твердости, указанной на пластинке. До соприкосновения иглы твердомера ТМ-2 с образцом стрелка прибора должна стоять против нулевого деления шкалы.

Для испытания применяются образцы в виде шайб или квадратов. Диаметр шайбы или сторона квадрата должна быть равна 5 см, толщина - не менее 6 мм. Не допускается использование, образцов с неровной или загрязненной поверхностью. Применение образцов большой толщины необходимо, чтобы исключить влияние твердой подложки на значения показателей.

Принцип испытания заключается в определении степени погружения в образец иглы стандартных размеров под действием тарированной пружины.

Образец помещают на ровную металлическую или стеклянную поверхность, чтобы исключить при замере влияние перекосов образца и изгибающих моментов. Прибор устанавливают на образец до полного соприкосновения с ним площадки и шайбы. Давление, производимое рукой на прибор, должно быть таким, чтобы создать контакт шайбы и пластинки с поверхностью образца. Нажатие на головку прибора следует осуществлять медленно для завершения релаксационных процессов и своевременной остановки стрелки. Образец испытывают не менее чем в трех точках. За результат испытания принимают среднее арифметическое значение твердости.

Результаты всех испытаний и вычислений вносятся в табл. 5.1.

5.1 Механические свойства резин

|

№ образца |

Эластичность, % |

Предел прочности при разрыве, Н/м2 |

Условное напряжение при заданным удлинении, Н/м2 |

Относительное удлинение при разрыве, % |

Относительное остаточное удлинение, % |

Истинное напряжение при разрыве, Н/м2 |

Истинное напряжение при заданном удлинении, Н/м2 |

Твердость |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Отчет

1. Описание основного содержания экспериментальной части.

2. Схемы приборов для испытаний.

3. Основные расчетные формулы и журнал регистрации опытных данных.

4. Вычисленные результаты.

5. Графические зависимости.

Контрольные вопросы

1. Принцип действия твердомера ТМ-2.

2. Способ расчета твердости резины по показанию прибора.

3. Эластичность резины.

4. Способы измерения эластичности резины.

5. Технологические параметры изготовления резины.

6. Способ определения предела прочности резины при разрыве.

7. Относительное остаточное удлинение при разрыве и растяжении.